Der Mensch ist stark auf eine visuelle Umweltorientierung ausgelegt. Die dafür notwendigen Organe, die Augen und das Gehirn, sind entsprechend geprägt und entwickelt. Damit Sehen möglich wird, muss alles reibungslos ablaufen, und das von der Pupille bis zur grauen Substanz des Gehirns.

Visuelle Wahrnehmung

In der Physiologie versteht man unter visueller Wahrnehmung die Aufnahme und Verarbeitung visueller Reize durch die Augen und das Gehirn, bei der wichtige Informationen extrahiert, Elemente erkannt und durch Vergleich und Erinnerung interpretiert werden. Visuelle Wahrnehmung geht somit weit über die bloße Informationsaufnahme hinaus.

La reconnaissance rapide de visages montre très bien à quel point le cerveau collabore pour la vue. Cette performance particulière fait partie des capacités sociales importantes de l’être humain. L’une des conséquences qui en découle est aussi la tendance à reconnaître des visages en observant des formations naturelles (p.ex. les nuages).

Das Gehirn „nimmt visuell teil“

Die Augen sind so eng mit dem Gehirn verbunden wie kein anderes Organ. Man könnte sogar sagen, dass die Augen eine sensorische Erweiterung des Gehirns darstellen. Tatsächlich sind die grauen Zellen stark in die visuellen Prozesse involviert: Einerseits wandelt das Gehirn nervliche Reize in Bildmuster um, vergleicht diese mit bekannten Daten und weist ihnen die notwendige Bedeutung zu – all dies geschieht in Bruchteilen von Sekunden. Erst danach konkretisieren sich die Bilder, die wir „sehen“. Andererseits steuert das visuelle Zentrum des Gehirns die präzise Motorik der Augenbewegungen: zum Beispiel die Konvergenzbewegung der Augen beim Nahsehen; die Vergrößerung oder Verkleinerung der Pupille zur Regulierung des Lichteinfalls oder die Veränderung der Linse durch die feinen Ziliarmuskeln zur Fokussierung der Lichtstrahlen. Diese Fähigkeit zur Anpassung und feinen Bildkorrektur ist auch entscheidend, wenn es darum geht, eine leichte Weitsichtigkeit zu kompensieren oder wenn die Augen latent schielen. Einer Tendenz zur Abweichung der Blickachse steht eine gegenteilige Kraft gegenüber – eine verstärkte, aber unbewusste visuelle Anstrengung. Diese kann ebenfalls ermüden.

Das visuelle System

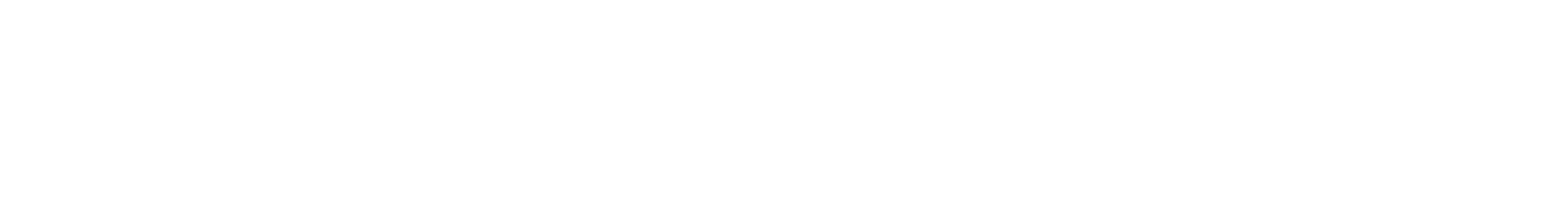

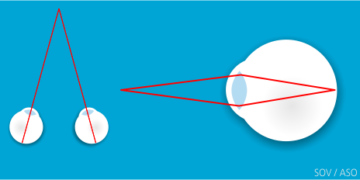

Beim Sehen wird eine ganze Reihe von Bereichen im Gehirn aktiviert, sowohl für die Steuerung der Augen als auch für die Bewertung und Verarbeitung der Bildinformationen. Jedes Auge steht unter der Kontrolle beider Gehirnhälften. Die Nerven der Sehbahnen kreuzen sich am Chiasma. Das Gesichtsfeld jedes Auges ist vertikal in zwei Hälften geteilt. Das temporale Gesichtsfeld des linken Auges wird beispielsweise von der linken Gehirnhälfte verarbeitet, während der nasale Teil von der rechten Gehirnhälfte verarbeitet wird.

- Das temporale Gesichtsfeld des linken Auges wird von der linken Gehirnhälfte verarbeitet.

- Das nasale Gesichtsfeld desselben linken Auges wird von der rechten Gehirnhälfte verarbeitet.

- In der Praxis überlappen sich die Gesichtsfelder.

Das Auge als „Kamera“

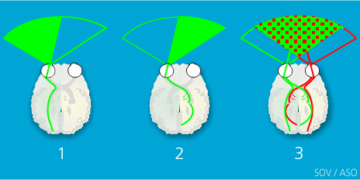

Umkehrprojektion: Das Bild wird auf die Netzhaut kopfüber und seitenverkehrt projiziert, genau wie bei einer Kamera. Die schematische Funktionsweise der Augen ist vergleichbar mit einer elektronisch gesteuerten 3D-Kamera, die über Autofokus und alle weiteren technischen Features verfügt. Beide basieren auf denselben optischen Prinzipien wie jede konventionelle Kamera: Das Licht (mit den Informationen für das Bild) wird von einem Objektiv eingefangen und auf ein Medium übertragen, wo es in eine andere Form umgewandelt wird – in ein Bild auf einem Film, in Daten oder in Nervensignale.

Fernsehen

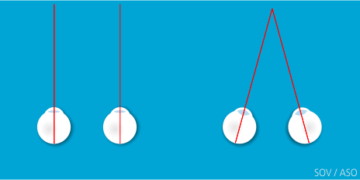

Das normal sehende Auge, im Fachjargon als emmetrop bezeichnet, hat seinen Brennpunkt auf der Netzhaut, wenn es sich in Ruhe befindet. Alles, was das Auge betrachtet, fällt genau auf die Fovea, den Bereich der schärfsten Sicht. In entspannter Ruhe ist der Blick unserer Augen auf die Ferne gerichtet; in der Regel sind die Blickachsen beider Augen parallel. Leichte Abweichungen von der natürlichen Position werden vom visuellen System ausgeglichen. Die Linse – das individuelle Fokussierungssystem jedes Auges – ist ebenfalls auf die Distanz eingestellt, wenn sie sich in Ruhe befindet.

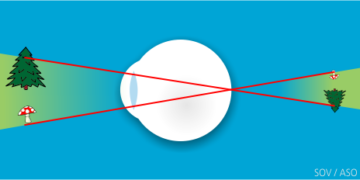

Nahsehen

Beim Nahsehen passt sich das visuelle System an eine verkürzte Distanz an: Die Augen drehen sich nach innen (Konvergenz), und die Linsen beider Augen passen sich an, um eine scharfe Sicht zu ermöglichen. Die Krümmung der Linse erhöht sich durch die Kontraktion der Ziliarmuskeln, bis ein Objekt scharf gesehen wird. Dieser Prozess der Linse wird als Akkommodation bezeichnet. Aufgrund der allmählichen Versteifung der Linse, die bereits im Alter von 10 Jahren beginnt, nimmt die Anpassungsfähigkeit im höheren Alter ab. Ein kleines Kind sieht Dinge klar, selbst wenn sie direkt vor seiner Nase sind. Im Alter von 40 bis 50 Jahren befindet sich dieser nächste Punkt (punctum proximum) bei 30, 40 oder sogar 50 cm vom Auge entfernt oder noch weiter.

Die binokulare Sicht

Die binokulare Sicht ist entscheidend für die Wahrnehmung von Richtung und Tiefenraum. Nur die stereoskopische Sicht ermöglicht eine gute räumliche Wahrnehmung. Unter normalen Bedingungen sind die beiden Augen präzise aufeinander abgestimmt. Die visuellen Eindrücke der beiden Augen verschmelzen zu einer gemeinsamen Wahrnehmung (binokulare Sicht). Die Fusion der beiden visuellen Eindrücke erfolgt weitgehend unbewusst. Sie wird durch motorische Aktivitäten (muskuläre Bewegungen) und sensorische Prozesse (Wechselvorgänge im Nervensystem) gesteuert. Wenn eines der Augen den Fusionsprozess massiv stört, z.B. durch Schielen oder bei starker Ammetropie, kann es vom visuellen System gehemmt werden.

Sicht und Gesichtsfeld

- Gesichtsfeld: Bereich, in dem man scharf sieht, während man die Augen bewegt, aber den Kopf still hält.

- Sichtfeld: Bereich, den man während des Fixierens eines Objekts mit den Augen wahrnehmen kann.

- Zentrale Sehschärfe bei Tageslicht: Bereich des schärfsten Sehens.

- Peripheres Sehen: Visuelle Wahrnehmung außerhalb des Bereichs der zentralen Sehschärfe.

Zentrum und Peripherie: Tagsüber sehen wir nur dort scharf, wo wir genau hinblicken. Je weiter wir uns von diesem Punkt entfernen, desto schlechter wird das Bild. Da der Blick oft springt und die Umgebung „abtastet“, liefert uns das visuelle System dennoch ein angenehmes Gesamtbild.

Nachtsicht

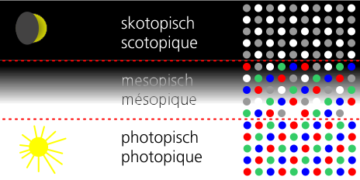

**Nachtsicht:** La vision nocturne, ou vision scotopique, est la capacité de voir dans des conditions de faible luminosité. Elle repose principalement sur les bâtonnets, des cellules photoréceptrices situées dans la rétine, qui sont sensibles à la lumière faible mais ne perçoivent pas les couleurs. Contrairement à la vision diurne, qui utilise les cônes pour percevoir les détails et les couleurs, la vision nocturne est moins précise en termes de détails mais permet de détecter des mouvements et des formes dans l'obscurité. Les yeux s'adaptent progressivement à l'obscurité par un processus appelé adaptation à l'obscurité, où les bâtonnets deviennent plus sensibles à la lumière.

Helligkeitsadaption

Die „Umschaltung“ des Auges von der Tages- zur Nachtsehfähigkeit wird als Anpassung bezeichnet. Die Pupillen erweitern sich weit, um so viel Licht wie möglich hereinzulassen. Die Schärfe des Tiefenfeldes leidet darunter, ähnlich wie bei der Verwendung einer Kamera. Die Sehschärfe ist stark reduziert, am besten sieht man auf mittlere Distanz. Darüber hinaus geht die dreidimensionale Sicht weitgehend verloren, und damit auch die Fähigkeit, die Größe von Objekten einzuschätzen. Entscheidend für eine gute Nachtsicht ist vor allem die Anpassungsreaktion der Netzhaut, bei der die Sehzellen durch langsame photochemische Prozesse auf die Änderung der Lichtintensität reagieren.

Sofortige und dauerhafte Anpassungen

Die Anpassung an die Dunkelheit nach 3-5 Minuten wird als sofortige Anpassung bezeichnet; nach mindestens 30 Minuten wird sie als dauerhafte Anpassung bezeichnet. Die beiden Anpassungszustände sind unabhängig voneinander. Daher kann jemand eine gute sofortige Anpassung, aber eine schlechte dauerhafte Anpassung haben.

Wenn die Pupillen weit geöffnet sind, wird die Belastung für die optische Leistung maximal. Leichte optische Fehler können auftreten. Im Alltag bleiben diese meist unbemerkt, da sie durch eine größere Schärfe aufgrund einer kleineren Pupille kompensiert werden.

Die Sehschärfe

Die Auflösung eines visuellen Systems bezeichnet die Fähigkeit, zwei Punkte oder zwei Linien, die sich nahe beieinander befinden, getrennt wahrzunehmen. Die Auflösungsfähigkeit des Auges wird durch eine Vielzahl von Faktoren bestimmt:

- Form und Ausrichtung der Details des Objekts

- Lichtdichte und Farbe des Objekts und seiner Umgebung

- Dauer der Wahrnehmung

- Aufmerksamkeit des Beobachters

- Bekanntheit des Objekts (Gewöhnung)

- Optische Qualität des Bildes auf der Netzhaut

- Zustand der Anpassung des Auges

- Position des Bildes auf der Netzhaut

In der Augenoptik wird die Sehschärfe mit speziellen visuellen Zeichen bestimmt. Man misst die kleinste mögliche Zeichengröße unter normalen Tageslichtbedingungen. Dies wird getrennt für jedes Auge und dann binokular durchgeführt. Die binokulare Sehschärfe ist in der Regel höher als die monokulare (oder einäugige) Sehschärfe.

Das Ergebnis gibt Auskunft über die zentrale Tagessehschärfe. Der Wert einer Sehschärfe von 1, manchmal auch als „Visus 100%“ bezeichnet, entspricht einem Durchschnittswert für gutes Sehen. Dieser Wert wird so definiert: Wenn zwei Punkte, die durch einen Winkel von 1 Minute (= 1/60 Grad) getrennt sind, getrennt wahrgenommen werden können. Im anglo-amerikanischen Raum wird ein anderes Messsystem verwendet. Eine Sehschärfe von 1 entspricht dort einer Sehschärfe von 20/20.

Sehschärfewerte (Visus)

Sehschärfewerte in logarithmischen Stufen gemäß DIN EN 8596

2.000 über dem Durchschnitt

1.600 ausgezeichnet

1.250

1.000 ausreichend / gut

0.800

0.630 vermindert

0.500

0.400

0.320 stark vermindert

0.250

0.200

0.160

0.125

0.100